Desde Shanghai, por Z.M.H.

Hoy, cuando los peruanos sabemos que no tendremos vacuna contra el COVID-19 sino hasta mediados del año del Bicentenario, o quizá, hasta el siguiente, tenemos muy a nuestro pesar una prueba devastadora y objetiva sobre el paupérrimo nivel de proyección del Perú en el mundo.

Sin duda, ello se venía advirtiendo desde hace por lo menos doce años, cuando estalló la crisis internacional de 2008-2009. En ese entonces, dos factores impidieron ver las cosas con claridad: la indudable existencia de reservas internacionales por parte de nuestro país, que permitió controlar la volatilidad de los mercados; y también, por cierto, ese carnaval de optimismo ingenuo que anunciaba, desde la década de 1990, una vigorosa “inserción” del Perú en la economía mundial y la transformación de nuestro país en el “puma” o “jaguar” de América del Sur.

Cuentan que, en el tiempo de Leguía, en la década de 1920, el Perú había entrado en una euforia parecida, motivada no solo por el boom de las exportaciones de productos tradicionales como el algodón o los minerales, sino también por una lluvia de préstamos y de ataduras financieras que nos unían a la entonces joven potencia estadounidense. A las fiestas locas, reflejo provinciano de los “roaring twenties” estadounidenses, al Palais Concert, a los dandies y chicas con pelito corto bob cut y cigarrito en la mano, y a los vuelos del borracho hijo de Leguía sobre Lima, llegó súbitamente, entre 1929-1930 el baldazo de agua fría de la desastrosa recesión mundial. O sea, el hambre, el desorden político, la agresiva política de masas, los jóvenes mestizos vestidos con camisas negras y los reaccionarios oligarcas que ordenaban matar y encarcelar a todo aquel que tuviera el atrevimiento de protestar, con actitud de matrona vieja que está empuñando un matamoscas.

Todo ello ocurrió en el Perú de hace unos noventa años. ¿Se repetirá la historia?

Daría la impresión de que no estamos tan mal como entonces, en esos años oscuros de Oscar R. Benavides, y de fascistas oligárquicos como José de la Riva-Agüero y Carlos Miró Quesada, en plena década de 1930, que hacían fiestas cuando las tropas mussolinianas mataban a los abisinios, y que encomiaban los apaleamientos y torturas de apristas y de comunistas en el Perú.

Pero no seamos tan pesimistas. Es evidente que el Perú ha avanzado mucho desde entonces. Para comenzar, hoy tenemos una clase media de origen popular que, aunque vapuleada por la actual crisis, de seguro seguirá prosperando en el futuro. El Perú ya no es una Sudáfrica con un apartheid informal, con “cholos” que no pueden pisar ciertas playas, como lo era hasta hace unos veinte o treinta años. Pero esto es solo una parte de la historia. La otra, la que queremos ocultar no sé si por autoengaño o por simple estupidez, es mucho menos gratificante. Ha relucido la informalidad apabullante de la sociedad peruana. Los mercados de frutas y de bienes de consumo en el Perú parecen, por momentos, aglomeraciones de la Edad Media, especialmente en tiempo navideño. Ha sido evidente también la notoria ausencia de inversiones en salud y en educación. La delincuencia y –lo que es peor- el estilo achorado y delincuencial, campean hoy en instituciones como el Congreso o el poder judicial, por no hablar de un Ejecutivo, cuyas últimas cabezas se encuentran procesadas. Basta ver una foto del congresista Luna o del candidato presidencial Guzmán para entender de qué estoy hablando.

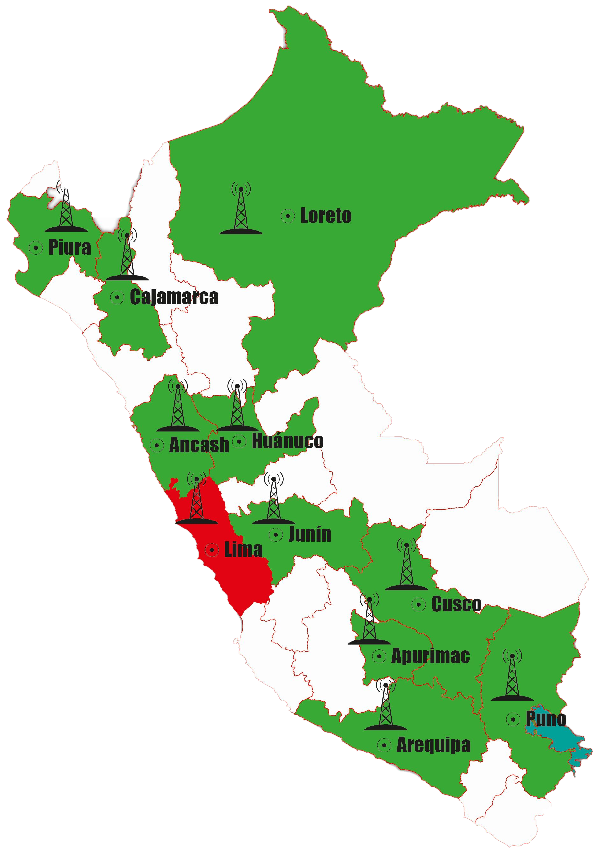

Pero quizá lo que menos percibe la gente en un plano intelectual, pero que sin duda es lo más importante, y quizá lo que más nos afectará en el largo plazo, es nuestra desnudez internacional. Apenas exportamos productos con valor agregado, tales como camisas o frutas procesadas. El grueso de nuestras ventas hacia el exterior son minerales concentrados, especialmente cobre. Parece que no hubiéramos avanzado desde el boom exportador del tiempo de la República Aristocrática, ese del caucho y del azúcar. Aquí, desde la China, se ve al Perú como una pequeña “mina” localizada en un territorio distante, casi como un enanito que con las justas llegó a incorporarse a APEC en 1998. Las proporciones nos desbordan. Somos el “Little Perú” para los titanes del Pacífico, no el “puma” o el “jaguar”, ni mucho menos la “potencia media” que un canciller peruano de rizos dorados y rasgos etíopes imaginó alguna vez. Y, evidentemente, tampoco somos una sociedad altamente tecnificada. De hecho, hay partes del Perú, sobre todo en la sierra y en la selva, que no parecen haberse movido desde el nacimiento de la República.

Pero lo que ha sido la “fresa del pastel” ha sido, como dije, la noticia de que los peruanos no tendremos vacuna contra el COVID-19 sino hasta el segundo semestre de 2021 y, quizá, hasta el año 2022. Durante muchos años el MINCETUR y la Cancillería se han desgañitado hablando de las bondades de la “inserción” del Perú en el mundo. No obstante, basta darse una vuelta, digamos, por los organismos de la Naciones Unidas en Ginebra (donde tuve la oportunidad de trabajar) para comprender que brasileños, chilenos y mexicanos (entre los principales) simplemente copan la dotación de puestos y de encargos. Parecen “mafias” nacionales que actúan sin piedad, pensando solo en ellos. Y los peruanos, nada: invitando pisco sour y pasando videos de PROMPERÚ, ante la sonrisa socarrona de tanto latinoamericano que los puentea por lentos y por falta de conexión con el competitivo medio internacional. Desde Humala, la calidad de la diplomacia peruana ha bajado a niveles casi cantinflescos. ¡Cómo es posible, por ejemplo, que tengamos a individuos de tan ínfimo nivel como Jaime Pomareda, en calidad de embajador del Perú en Santiago! Y las mismas carencias pueden observarse en los funcionarios comerciales del MINCETUR quienes, pese a no ser más que contadores, administradores y relacionistas públicos, pretenden asumir roles diplomáticos, sin saber ni siquiera quiénes fueron Hans Morgenthau o Raymond Aron.

Desde este punto de vista, no me extraña en lo absoluto que hayamos llegado tarde a la provisión de vacunas para el COVID-19. Dado que quien dirige la política exterior es el presidente de la República, la culpa principal la tiene sin duda Vizcarra. Pero eso no exime a todos los funcionarios del Ejecutivo que trabajaron a su lado. Está la ministra de Economía Alva, con su carita de niñita del colegio Villa María, que debió gritar a los cuatro vientos que había plata de sobra para cerrar contratos desde la primera mitad de este año. Está nuestro bobo ex canciller López, afanado en aparecer en El Comercio, en poses de “diplomático ideal”, en vez de tener actitudes firmes, como por ejemplo, plantear su renuncia si el Presidente no le hacía caso, mientras comprobaba cómo otros países vecinos, especialmente Chile, avanzaban en sus gestiones. (Si alguien me dice que López no estaba informado sobre esto último, o está mintiendo, o nuestro embajador en Chile es una res). Y, por supuesto, está la señora Mazzetti, doblemente culpable no solo por no informar con carácter técnico sobre las bondades de las diferentes ofertas de vacunas, sino por formar parte, hasta ahora, del paisaje de irresponsables, incluso bajo el régimen de Sagasti (quien, por cierto, se ha lavado las manos olímpicamente, lo mismo que su primera ministra caviar). Culpable también es el Congreso espantoso que tenemos, que simplemente no sabe distinguir lo importante (la salvación de los peruanos) de lo superfluo y torcido (el mantenimiento de los negocios de las universidades chicha, el fomento criminal de la minería informal, y tantas otras cosas).

Es raro decirlo, pero, bajo esta luz, y ante los montones de cadáveres que se agolparán en nuestro país de manera inminente, Vizcarra y los miembros del Ejecutivo que trabajaron con él, principalmente de los sectores Salud, Economía y Relaciones Exteriores, así como los actuales congresistas, podrían ser considerados, técnicamente, y dentro de muy poco, como asesinos.